目錄數學家的眼光的知識點是什么 數學家的眼光主要內容 好玩的數學讀后感150字 數學文化讀后感300字左右 《神奇的數學》讀后感

提到數學家,大家立刻聯想到“嚴謹”“邏輯緊密”、“思考”、“細節”這些詞語。數學家的眼光,也是嚴密、豐富的。從數學家的眼光出發,了解數學,認識數學,體驗數學的奧妙。

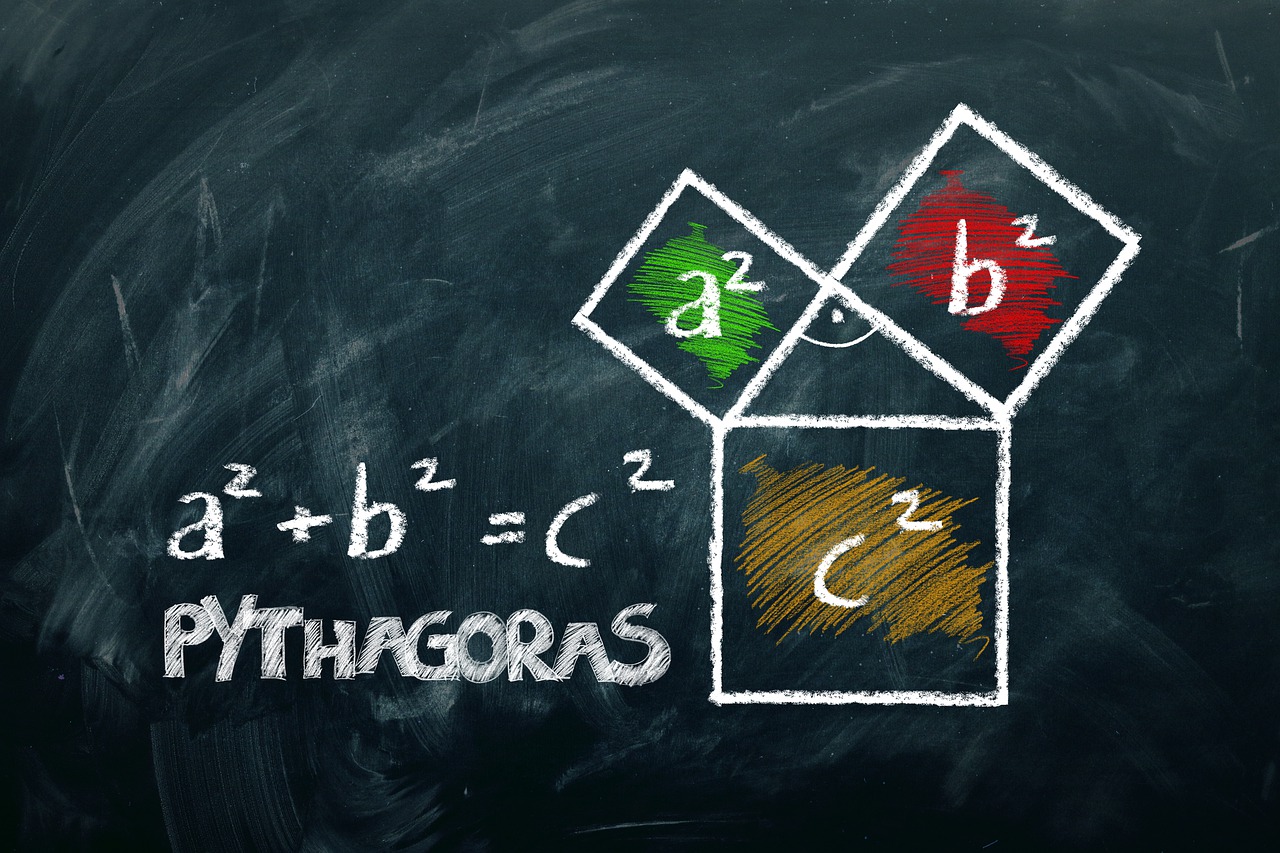

數學家的眼光是透徹、犀利的。他們會從普通的、眾所周知的事實出發,步步深入,推廣,挖掘出廣泛適用的深刻規律。歐幾里得時代,人們已經知道三角形內角和為180°;19世紀,“數學王子”高斯找到了球面上由大圓弧構成的三角形內角和公式;1994年,陳省身教授找到了一般曲面上封閉曲線方向改變量總和的公式。一個三角形內角和,經過數學家們孜孜不倦的探索,發現了這么多公式!

數學家的眼光是敏銳而深邃的。笛卡爾和陳省身教授兩位數學大師,在研究函數導數定義時,都提到了運用方程解決,十分精準的找到方法。

數學家的眼光是由近及遠的。拉姆塞對“定點很多的多色完全圖中一定有多頂點的單色完全圖嗎?”這個問題的研究,形成了一個數學大分支,而研究它最初始的原因竟然是“3個圍棋子中必有2個同色”這一普通的事實。數學家們,透過平凡的現象,看到深刻的底蘊。

“用圓規畫線段”這一章節很有趣。如何在只能使用1個圓規,不可以借助類似直尺的,圓規兩腳之間的距離在劃線過程中不能改變,不可以是近似線段的條件下,畫出一條線段?這個問題,乍一看,“不能”的條件還真多,似乎做不出來。

但是,數學家就會想到:種種條件,限制在平面上,圓規的活動軌跡只能是圓。那如果在空間活動,圓規的軌跡只能是球形,也畫不出來。既然這樣,所要 的線段只能是畫好之后變化出來的。想到這里,就有方法了。

把一張紙卷成圓筒狀,用圓規在圓筒內四周畫一個圓(可以借助卡片、罐子等固定圓規和紙圓筒),再將紙圓筒展開,不就是一條完美的線段了嗎?

這簡直是一個絕妙的方法!首昌拓寬思路,放寬眼光,輕松解決了難點。

1980年,陳省身教授在北京大學的一次講學演講中論到:畝帆

“人們常說,三角形內角和等于180°。但是,這是不對的!”大家聽后都面面相覷,就好像有人告訴你1+1≠2一迅芹雹樣。

“說‘三角形內角和為180°’不對,不是說這個事實不對,應當說‘三角形外角和是360°’!”

人們往往只會看到“三角形內角和180°”,卻忘了圖形也是有外角和的!

看!數學家的眼光,就是如此新穎,卻又準確。正因為有了這種眼光,才使得他們成為數學家。

讓我們也用數學家的眼光,嚴謹、新穎、透徹而又敏銳地看待數學,學習數學,也用數學家的眼光,看待世界!

微積分學的重要,眾所周知。

世界上每年都有數千萬人學習微積分。

我國高中數學新課程中,也增加了微積分初步的一些內容。

微積分的基本原理,很難說得清楚明白。在數學史上,牛頓和萊布尼茲被譽為微積分的主要創建人。他們對自己創建的微積分就說不明白。當時和后來的許多杰碼洞出數學家,包括歐拉這樣的偉大數學家,也說不明白。數學家使用原理說不清的方法來解決問題,引來了激烈的冷嘲熱諷。

數學家是向前看的。數學家的眼光,能看出淤泥中的種子的生命力,能透過濃霧看出光明的前方。他們沒有因為邏輯上的困難和人們的非議而拋棄新的方法脊模搜,而是積極地挖掘新方法帶來的寶藏,在不穩固的地基上設計并著手建設輝煌的大廈。

人們稱此為第二次數學危機。

數學家們前赴后繼,一代接著一代地思考。

在大約150年后,終于補上了微積分的基本概念上的漏洞。所用的方法,就是近百年來大學數學系微積分教程里要講的極限定義方法,所謂ε-δ語言的方法(ε-δ讀作“一不是龍逮兒它”)。這個方法是法國的柯西和德國的維爾斯特拉斯提出來的。

其實,用極限來說明微積分的思想,萊布尼茲早已有了。但說不明白極限的概念。概念說不明白,一系列的定理的證明只能含含糊糊。直到出現了ε-δ語言,把極限說清楚了,微積分也就說清楚了。

雖然說清楚了,但ε-δ語言學起來太辛苦。除了數學專業,大學里的理工科的高等數學課程里,都不要求掌握ε-δ語言的推理方法,只求直觀地大概了解微積分的原理。

也就是說,在微積分的嚴謹化完成后100多年的今天,盡管每年有上千萬人學習微積分,但其中90%都是知其然而不知其所以然,對微積分的原理只能做到模模糊糊地了解。

如何能夠讓學生輕松地弄明白微積分的原理,這是世界上數學教育領域的百年難題。

如今,難題有望解決。

解決難題的方案令人驚奇:不用極限概念,用一個初等的不等式來定義函數的導數,也能夠嚴謹地建立微分學。

這個不等式,就是我國著名數學家林群院士提出的“一致性不等式”。

林先生提出用“一致性不等式”來定義導數,首先是為了直接地簡捷推出微積分基本定理。隨后我們發現,這樣定義導數使更多的問題能夠迎刃而解。

這樣一來,微積櫻歷分中最基本的部分,就成了初等數學!

一個函數和它的導數的關系,最基本最有用的命題是“導數非負則函數單調不減”。高中新課程里講導數的應用,主要就是這個命題的應用。可是這個命題的證明就說來話長了。在非數學專業的高等數學教程里,一般不會給出它的完全證明。具體說來,這個命題可以用拉格朗日中值定理推出,拉格朗日中值定理則是用羅爾定理推出,羅爾定理的證明要用到“連續函數在閉區間上取到最大值”的性質,這條性質的證明則涉及實數理論和連續性定義。這樣迂回一下,就要用兩個星期!而且多數學生難于理解。

如果用“一致性不等式”來定義導數,半節課就能嚴謹地證明這個命題。所用的方法是初等的,高中生也能理解。

在一些數學大家的著作里,常常說,沒有極限概念就無法定義導數。

現在發現,不用極限概念不但能定義導數,而且更利于展開推理。

如果當初牛頓發現了這個定義方法,第二次數學危機就沒有了。數學史就要改寫。

如果柯西和維爾斯特拉斯發現了這個定義方法,高等數學教學的最大難點就被消除了。

當初,用極限來定義導數,深化了人們對微積分的認識。

現在發現,不用極限也能定義導數,人們對微積分的認識更加深化了。

這真是激動人心的故事。而且就發生在我們身邊。

真會這樣?如何會這樣?《數學家的眼光》書中新的一章,力圖把這個故事交代清楚。

說起來又很平常。數學家的眼光,常能見微知著,從細節里看出大問題。這個故事說清楚了,其實并不高深,高中生能夠明白。

而且,高中生應當知道這個故事。他們應當知道,課本上說不清的問題,歷史上大數學家說不清楚的問題,是如何說清楚的。

他們應當知道,幾百年的東西,仍然可以改進,可以做得更好。

這對于培養探索精神,增強創新意識,極有好處。

今天,我讀了《數學家徐利治的故事》,知道了徐老先生在數學上為祖國做出了貢獻,他寫的許多論文在國際上引起了反響,他還培養出一批成材的學生。

徐老先生為什么能成為數學家?為什么能做出這樣大的貢獻?原因之一,就是他小時候不怕困難,刻苦學習。文章里寫道:“他在讀書時常把伯父給他的午飯錢省下來,用來買書和買練習本,為了節省用紙,他常用手指在睡覺的涼席上練字,夜深人靜,同學們早已進入甜蜜的夢鄉,徐利治卻來到走廊,在燈光下認真地學習。白天,他泡在圖書館里用饅頭、白開水充饑……”可以看出,徐老先生小時候學習條件很不好,連買書、買練習本的錢都缺乏,只好節省午飯錢,然而,他勤奮學習,并不因學習條件差而氣餒。

在我們這時代,家庭生活比較富裕,很多家只有一個孩子,零花錢比較多,這些錢我們不是去打電子游戲,就是去買好吃的。平時,也很浪費,一張紙不是寫幾個字就扔了,就是折紙飛機玩,一點也不知道節省。

在學習上,現在很多同學都不認真學習,學習目的不明確,我也是這樣,做題稍微遇到一點困難就氣餒了。

我們的學習態度和徐老先生那種廢寢忘食的學習精神相比,真有十萬八千里的差距。

從今以后,我要用徐老先生的學習精神來鞭策自己,努力學習,將來為社會主義現代化建設貢獻一份力量。

高斯

印象中曾聽過一個故事:高斯是位小學二年級的學生,有一天他的數學老師因為事情已處理了一大半,雖然上課了,仍希望將其完成,因此打算出一題數學題目給學生練習,他的題目是:1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=?,因為加法剛教不久,所以老師覺得出了這題,學生肯定是要算蠻久的,才有可能算出來,也就可以藉此利用這段時間來處理未完的事情,但是才一轉眼的時間,高斯已停下了筆,閑閑地坐在那里,老師看到了很生氣的訓斥高斯,但是高斯卻說他已經將答案算出來了,就是55,老師聽了下了一跳,就問高斯如何算出來的,高斯答道,我只是發現1和10的和是11、2和9的和也是11、3和8的和也是11、4和7的和也是11、5和6的和還是11,又11+11+11+11+11=55,我就是這么算的。高斯長大后,成為一位很偉大的數學家。 高斯小的時候能將難題變成簡易,當然資質是很大的因素,但是他懂得觀察,尋求規則,化難為簡,卻是值得我們學習與效法的。

寒假里,我讀了一本書,書的名字叫《數學家的故事》,講述了許多數學名人的故事。比如畢達哥拉斯、阿基米德、高斯……其中,我最感興趣的是關于祖沖之的故事。

祖沖之是我國南北朝時期一位偉大的科學家,他對圓周率的計算得出了非常精確的結果。這篇文章講的是祖沖之經過很長時間的編寫,終于寫成了《大明歷》,他上書皇帝,請求頒布實行。皇帝命令主管天文歷法的寵臣戴法興進行審查。但是戴法興思想保守,是個腐朽勢力的衛道士,他極力反對新歷法。面對戴法興的刁難、攻擊,祖沖之寸步不讓,和他唇槍舌劍的辯論。最終,《大明歷》沒有通過,后來在祖沖之去世后10年,《大明歷》才頒布實行。

讀了這個故事,使我對祖沖之堅貞不屈的精神非常敬佩。正因為他有這樣的精神,才能持之以恒地堅持。是啊,任何事情要取得成功,都離不開“堅持”兩個字。不由地,我想到了許多人,有文化名人、愛國將士,和我身邊的同學。記得,媽媽告訴我,她經常在時間緊張的情況下,工作到深夜,不顧身體的疲勞,堅持著把事情做好,然后才會安心入睡。

讀《數學家的故事》讓我更加喜歡數學,更讓我懂得了許

讀完《三個女數學家》這本書,對她們的不幸遭遇深表同情,但同時也被她們刻苦學習的精神深深感動,其中,給我留下印象最深是希帕蒂婭。

公元前370年左右,希帕蒂婭誕生在埃及。她6歲就開始跟著父親學習,她的學習態度十分踏實。她總是不聞窗外的種種迷人的誘惑,而專心致志于面前的書本。街上的吵鬧聲不時飄進她的書房,她卻好像是個聾子坐在桌前紋絲不動,對這一切都無動于衷……當時,她才只有6歲啊!

我不禁慚愧地聯想到自己,平時上自習課的時候,校園稍微有個風吹草動,我便坐不住,趕緊向窗外望一眼。怎么能學好功課啊!

當我讀到“悲慘的死”這個題目時,心中不禁一驚,不知道希帕蒂婭遭到了什么不幸。我迫不急待的讀下去:“一群暴徒奉西爾的命令,撕去她的衣服,尖利的蟲毛殼剝去了她的皮,砍去她的手和腳并投入火中……”

讀到這里,我熱淚盈眶。我憎恨那些窮兇極惡的暴徒,更憎恨反動黑社會。在那樣的國家里,聞名一時的學者競遭到如此非人的殘害,沒有先進的社會制度不行啊

數學家的故事——蘇步青

蘇步青1902年9月出生在浙江省平陽縣的一個山村里。雖然家境清貧,可他父母省吃儉用,拼死拼活也要供他上學。他在讀初中時,對數學并不感興趣,覺得數學太簡單,一學就懂。可量,后來的一堂數學課影響了他一生的道路。

那是蘇步青上初三時,他就讀浙江省六十中來了一位剛從東京留學歸來的教數學課的楊老師。第一堂課楊老師沒有講數學,而是講故事。他說:“當今世界,弱肉強食,世界列強依仗船堅炮利,都想蠶食瓜分中國。中華亡國滅種的危險迫在眉睫,振興科學,發展實業,救亡圖存,在此一舉。‘天下興亡,匹夫有責’,在座的每一位同學都有責任。”他旁征博引,講述了數學在現代科學技術發展中的巨大作用。這堂課的最后一句話是:“為了救亡圖存,必須振興科學。數學是科學的開路先鋒,為了發展科學,必須學好數學。”蘇步青一生不知聽過多少堂課,但這一堂課使他終身難忘。

楊老師的課深深地打動了他,給他的思想注入了新的興奮劑。讀書,不僅為了擺脫個人困境,而是要拯救中國廣大的苦難民眾;讀書,不僅是為了個人找出路,而是為中華民族求新生。當天晚上,蘇步青輾轉反側,徹夜難眠。在楊老師的影響下,蘇步青的興趣從文學轉向了數學,并從此立下了“讀書不忘救國,救國不忘讀書”的座右銘。一迷上數學,不管是酷暑隆冬,霜晨雪夜,蘇步青只知道讀書、思考、解題、演算,4年中演算了上萬道數學習題。現在溫州一中(即當時省立十中)還珍藏著蘇步青一本幾何練習薄,用毛筆書寫,工工整整。中學畢業時,蘇步青門門功課都在90分以上。

17歲時,蘇步青赴日留學,并以第一名的成績考取東京高等工業學校,在那里他如饑似渴地學習著。為國爭光的信念驅使蘇步青較早地進入了數學的研究領域,在完成學業的同時,寫了30多篇論文,在微分幾何方面取得令人矚目的成果,并于1931年獲得理學博士學位。獲得博士之前,蘇步青已在日本帝國大學數學系當講師,正當日本一個大學準備聘他去任待遇優厚的副教授時,蘇步青卻決定回國,回到撫育他成長的祖任教。回到浙大任教授的蘇步青,生活十分艱苦。面對困境,蘇步青的回答是“吃苦算得了什么,我甘心情愿,因為我選擇了一條正確的道路,這是一條愛國的光明之路啊!”

這就是老一輩數學家那顆愛國的赤子之心

這里有一篇

高斯來說,他是德國著名數學灶顫段家。在上小學時,小學老師對學生很不負責任。這天,老師讓大家做從一加到一百的計算題,自己拿了一份報紙看了起來。不一會兒,高斯做完了,老師拿來一看,便對他刮目相看:上面歪歪扭扭地寫著5050四個字。老師也算過,答案也是5050。高斯說:“其實很簡單,100加1是101,99加2也是101,一共有50對,只要101乘以50就可以了。后來,憑著這股鉆研勁兒,他取得了很大的成績。學數學就要有這種創新的精神,如果一切都按照前人的方法來,那么就不會有新的方法出現,數學也不會出現新的突破。

第三,學數學還要有頑強的毅力。例如華羅庚,華羅庚因病左腿殘疾后,走路要左腿先畫一個大圓圈,右腿再邁上一小步。對于這種奇特而費力的步履,他曾幽默地戲稱為“圓與切線的運動”。在逆境中,他頑強地與命運抗爭,誓言是:“我要用健全的頭腦,代替不健全的雙腿!”憑著這種精神,他終于從一個只有初中畢業文憑的青年成長為一代數學大師。華羅庚一生碩果累累,是中國解析數論、典型群、矩陣幾何學、自導函數論等方面的研究者和創始人,其著作《堆壘素數論》更成為20世紀數學論著的經典。華羅庚因為有了這種頑強的精神,才能在逆境中登上科學的最高峰。

第四,善于觀察生活,勤于思考問題。牛頓和阿基米德就是這樣。他有一次在樹下看書,忽然一個蘋果從天而降,掉到他頭上。牛頓在疼痛之余,想到了蘋果為什么會掉下來,于是他便開始了計算,而后發現了轟動世界的萬有引力。

而阿基米德呢?又一次敘拉古的亥厄洛王叫金匠造一頂純金的皇冠,因懷疑里面摻有銀子,隱譽便請阿基米德鑒定一下。當他進入浴盆洗澡時,水漫溢到盆外,于是悟得不同質料的物體,雖然重量相同,但因體積不同,排去的水也必不相等。根據這一道理,就可以判斷皇冠是否摻假。阿基米德高興得跳起來,赤身奔回家中,大叫“找到了找到了” 他將這一流體靜洞慎力學的基本原理,即物體在液體中的減輕的重量,等于排去液體的重量,總結在他的名著《論浮體》〔On Floating Bodies〕中,后來以『阿基米德原理』著稱于世。

微積分學的重要,眾所周知。

世界上每年都有數千萬人學習微積分。

我國高中數學新課程中,也增加了微積分初步的一些內容。

微積分的基本原理,很難說得清楚明白。在數學史上,牛頓和萊布尼茲被譽為微積分的主要創建人。他們對自己創建的微積分就說不明白。當時和后來的許多杰出數學家,包括歐拉這樣的偉大數學家,也說不明白。數學家使用原理說不清的方法來解決問題,引來了激烈的冷嘲熱諷。

數學家是向前看的。數學家的眼光,能看出淤泥中的種子的生命力,能透過濃霧陵高枯看出光明的前方。他們沒有因為邏輯上的困難和人們的非議而拋棄新的方法,而是積極地挖掘新方法帶來的寶藏,在不穩固的地基上設計并著手建設輝煌的大廈。

人們稱此為第二次數學危機。

數學家們前赴后繼,一代接著一代地思考。

在大約150年后,終于補上了微積分的基本概念上的漏洞。所用的方法,就是近百年來大學數學系微積分教程里要講的極限定義方法,所謂ε-δ語言的方法(ε-δ讀作“一不是龍逮兒它”)。這個方法是法國的柯西和德國的維爾斯特拉斯提出來的。

其實,用極限來說明微積分的思想,萊布尼茲早已有了。但說不明白極限的概念。概念說不明白,一系列的定理的證明只能含含糊糊。直到出現了ε-δ語言,把極限說清楚了,微積分也就說清楚了。

雖然說清楚了,但ε-δ語言學起來太辛苦。除了數學專業,大學里的理工科的高等數學課程里,都不要求掌握ε-δ語言的推理方法,只求直觀地大概了解微積分的原理。

也就是說,在微積分的嚴謹化完成后100多年的今天,盡管每年有上千萬人學習微積分,但其中90%都是知其然而不知其所以然,對微積分的原理只能做到模模糊糊地了解。

如何能夠讓學生輕松地弄明白微積分的原理,這是世界上數學教育領域的百年難題。

如今,難題有望解決。

解決難題的方案令人驚奇:不用極限概念,用一個初等的不等式來定義函數的導數,也能夠嚴謹地建立微分學。

這個不等式,就是我國著名數學家林群院士提出的“一致性不等式”。

林先生提出用“一致性不等式”來定義導數,首先是為了直接地簡捷推出微積分基本定理。隨后我們發現,這樣定義導數使更多的問題能夠迎刃而解。

這樣一來,微積分中最基本的部分,就成了初等數學!

一個函數和它的導數的關系,最基本最有用的命題是“導數非負則函數單調不減”。高中新課程里講導數的應用,主要就是這個命題的應用。可是這個命題的證明就說來話長了。在非數學專業的高等數學教程里,一般不會給出它的完全證明。具體說來,這個命題可以用拉格朗日中值定理推出,拉格朗日中值定理則是用羅爾定理推出,羅爾定理的證明要用到“連續函數在閉區間上取到最大值”的性質,這條性質的證明則涉及實數理論和連續性定義。這樣迂回一下,就要用兩個星期!而且多數學生難于理解。

如果用“一致性不等式”來定義導數,半節課就能嚴謹地證明這個命題。所用的方法是初等的,高中生也能理解。

在一些數學大家的著作里,常常說,沒有極限概念就無法定義導數。

現在發現,不用極限概念不但能定義導尺洞數,而且更利于展開推理。

如果當初牛頓發現了這個定義方法,第二次數學危機就沒有了。數學史就要改寫。

如果柯西和維爾斯特拉斯發現了這個定義方法,高等數學教學的最大難點就被消除了。

當初,用極限來定義導數,深化了人們對微積分的認識。

現在發現,不用極限也能定義導數,人們對微積分的認識更加深化了。

這真是激動人心的故事。而且就發生在我們身邊。

真會這樣?如何會這樣?《數學家的眼光》書中新的一章,力圖把這個故事交代清楚。

說起來又很平常。數學家的眼光,常能見微知著,從細節里看出大問題。這個故事說清楚了,其實并不高深,高中生能夠明白。

而且,高中生應當知道這個故事。他們應當知道,課本上說不清的問題,歷史念芹上大數學家說不清楚的問題,是如何說清楚的。

他們應當知道,幾百年的東西,仍然可以改進,可以做得更好。

這對于培養探索精神,增強創新意識,極有好處。

《數學家的眼光》讀后感

由張景中院士創立的不講數學理論只講數學思想,用日常生活中的淺顯事例,向我們普及數學的創作手法,是我國數學科普創作的一大飛躍。而《數學家的眼光》講的也并不是解某一類數學題的技巧,它要告訴我們的是:思考數學問題的思路和方法,重在幫助讀者全面提高解決數學問題的能力。

在這本書中到處都是熱情的、詩情的語言,使得數學——這個原本讓人一提及就充斥著枯燥、機械的數字科學充滿了活力,就像是花園中的小精靈,又像是浩瀚天空中不斷閃爍的繁星,讓人頃銀備癡迷。

數學生活很簡單。它沒有圓滑的道理,也不為模糊的借口留下一點兒空間。

數學生活也浪漫。藝術家的想象力令人羨慕,而數學家的想象力更多。希爾伯特說過:“如果哪個數學家一旦改行作了家,我們不要雀毀驚奇,因為那人缺乏足夠的想象力做數學家,卻足夠做一個家。”

數學思維很明澈。有人數學思維多了,數學空間就小了。無限的虛幻能在數學找到最踏實的歸宿。

數學藝術很純美。數學的世界里沒有丑陋的位置。在數學里,在那比石頭還堅硬的邏輯里,真的藏著數學家們對美的追求,藏著他們的性情和生命。

數學人生永無止境,不論怎么走,只要走得夠遠,你總能到某個地方的。

這讓搏培我感受到了數學嚴謹外衣下的純美的執著,在這個讓我驚嘆的數學世界中,聚集了我內心的每一次訝異與喜悅,我相信終有一天,我會通過我這種真實的感受,傳遞數學。